令和6年度報酬改定により、令和7年10月以降、障がい者の就労プロセスが一部変更になります。障がい者本人の希望・就労能力や適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」が創設されます。就労継続支援を利用する前に、「就労選択支援」を利用して、就労に関する適性・知識・能力・本人の意向を踏まえて、就労形態を選ぶ流れになります。また、就労継続などに通所していても週10時間未満の一般就労(バイト)が可能となりました。

障がい者の就労状況

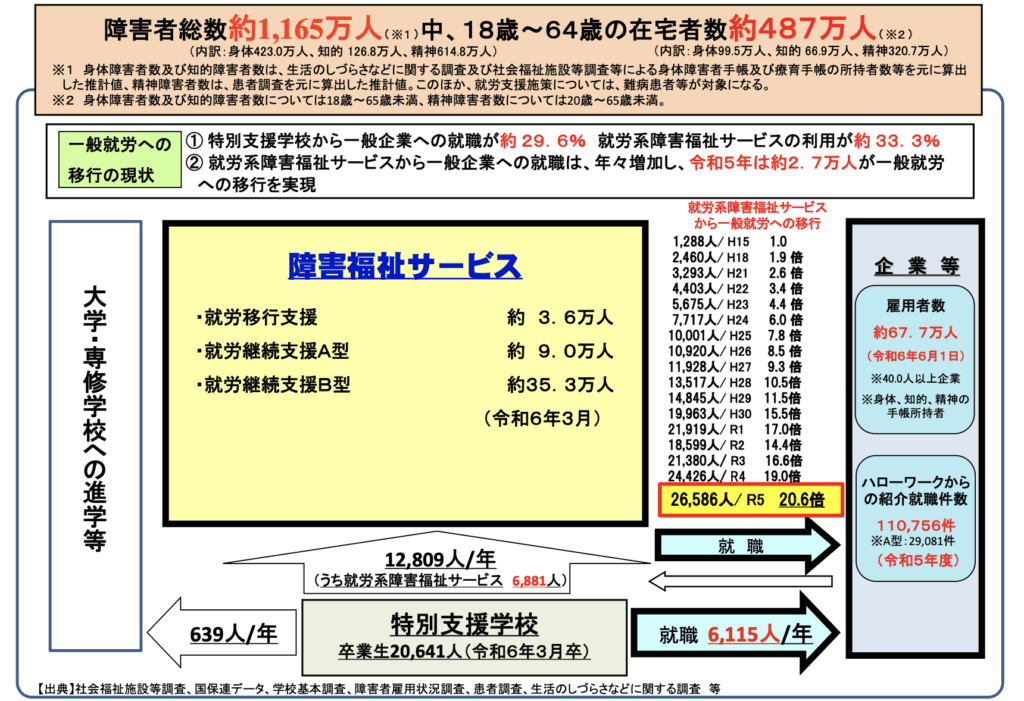

・障がい者は約1,200万人(精神障がい者620万人・身体障がい者420万人・知的障がい者130万人)のうち、18〜64歳の労働年齢の人数は約500万人(精神障がい者320万人・身体障がい者100万人・知的障がい者70万人)。

・労働年齢の障がい者約500万人のうち、就労している障がい者(就労継続・移行含)は約120万人(一般企業への障がい者雇用が約70万人、就労系の障害福祉サービス約50万人)、就労していない方が約380万人います。就労していない障がい者の方が多い状況になります。

・特別支援学校からの卒業生は約2万人/年。一般企業への就職が約3割、就労系障害福祉施設(就労継続A・B・移行)約3割、就労系以外の障害福祉サービスの利用者約3割、大学・専門学校等 約1割となっています。

(出所)厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」

障がい者の就労形態(比較)

下の表はわかりやすく例示をしておりますが、あくまでも一般的な例示です。

| 就労継続 支援B型 | 就労継続 支援A型 | 就労移行 支援 | 一般企業 障がい者雇用 (オープン) | 一般企業 一般雇用 (クローズ) | |

| 障がい者数 | 約35万人 | 約9万人 | 約4万人 | 約68万人 | ー |

| 主な役割 | 就労の機会 社会活動 生活支援 | 就労の機会 一般企業の 就職目指す スキル習得 | 就職活動 一般企業 就職目指す スキル習得 | 障がい者雇用 企業の法的 義務(法定雇用 率2.5%以上) | 障がいへの 配慮有無は 本人の申告 内容による |

| 一般企業へ の就職率 | 約10% | 約22% | 約56% | ー | ー |

| 就労面での 障がいの程度 | 重い 就職困難 | ⇔ | ⇔ | ⇔ | 軽い 支援なし |

| 雇用契約 雇用保険 労災保険 | なし | あり | なし | あり | あり |

| 社会保険 (健保/厚年) | なし | なしの施設 が多い | なし | あり | あり |

| 月収 | 工賃約2万円 日時は柔軟 時給200円程度 | 約8万円 日時一定多い 最低時給以上 | なし ※利用料必要 | 約15万円 最低時給 以上 | 約20万円 最低時給 以上 |

| 就労時間 | 平均4時間 | 平均5時間弱 | ー | 8時間 | 8時間 |

| 利用期間 | 制限なし | 制限なし | 2年 | ー | ー |

| 主な作業例 | チラシ折り 封入作業・ 箱詰・袋詰 清掃作業 カフェ店員 農作業など | PCデータ入力 木工・部品加工 インターネット 監視チェック ホテルベッド メイキングなど | 就職に関する 知識技能訓練 就職活動支援 就職後の半年 間の職場定着 支援※など | 事務全般 事務補助 データ入力 工場作業 食品作業 清掃作業など | ー |

| 利用経路 (紹介者) | 特別支援学校 ・相談支援 | ハローワーク ・相談支援 | ハローワーク ・相談支援 | ハローワーク ・相談支援 | ハローワーク 民間人材会社 |

※就職後半年間は、就職までに利用した事業所による職場定着支援が行われる。その後最大3年間、「就労定着支援」を利用することもできる。担当者が月1回以上面談し、就労定着へのアドバイスなど支援をする。

【ご参考】「生活介護事業所」

障害者の日中の時間帯の生活支援を担うほか、運動・リハビリ、生産・創作活動等をサポートする通所施設。就労継続支援と同じように、就労の機会を提供するサービスもある。

・原則として障害支援区分が「区分3」(入所者は「区分4」)以上の障害者が利用。

利用者数 約30万人。利用時間は6時間以上7時間未満が最も多い。

・事業者数は約1万。障害者支援施設が入所者に対し日中提供するケアから、自宅やグループホームからの通所者向けにサービスを提供するものまで、幅広い態様の事業所がある。

【支援内容】

● 日常生活における介護

食事・入浴・排泄の介助、医療的ケア

● 生産・創作的活動

パン・焼菓子の製造・販売、内職作業、木工制作、絵画、陶芸、音楽鑑賞など

● 健康維持・増進支援

散歩等軽運動、リハビリテーションなど

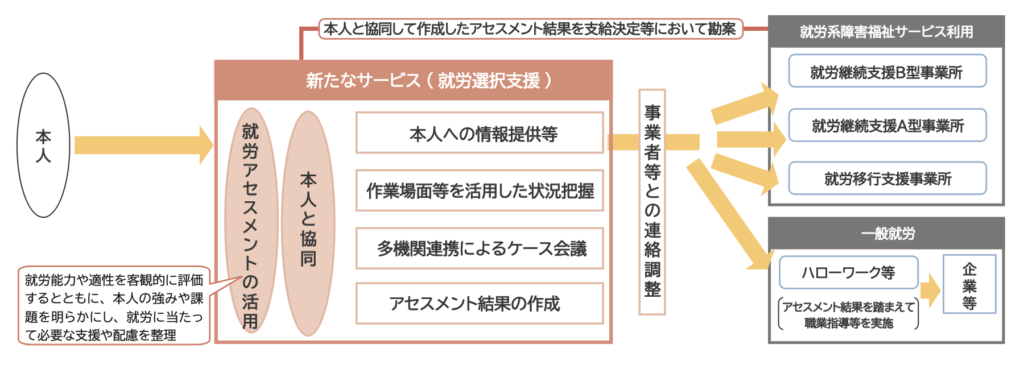

ご参考【新設】就労選択支援

就労選択支援

令和7年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型の利用意向者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、令和9年4月以降、原則として就労選択支援を利用する。

○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等を整理するアセスメントを実施。

○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとともに担当者等に意見を求める。

○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。

○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。

○ 特別支援学校高等部の生徒は3年次だけでなく、職場実習のタイミングでも利用可能です。詳細は最後尾のご参考を参照ください。

(出所)厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料

新たな障害福祉サービスとして令和 7 年 10 月から実施される「就労選択支援」事業においては、就労選択支援員の配置が必要となり、就労選択支援員になるためには「養成研修」を受講する必要があります。

令和7年度の就労選択支援員養成研修は、令和7年6月より定員約100人規模の研修が年に10 回実施されます。