【こども性暴力防止法(日本版DBS)】は、学校・保育所・放課後等デイサービスなどで、「子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを確認することを求める法律です。放課後等デイサービスは、この制度への対応が義務付けられている事業者に該当します。

子どもと接する事業者に、従業員の性犯罪歴の確認を求める「日本版DBS」の運用開始に向けて、こども家庭庁などの準備委員会(こども性暴力防止法施行準備検討会)にて詳細が概ね固まってきております。

運用開始は令和8年12月25日施行予定ですので、どのような内容になるかの概要を把握して対応の準備をしておくことが肝要です。

この記事では、中間取りまとめの概要を中心にまとめていますので、ご参考にご覧ください。

※あくまでも中間とりまとめの段階であり、確定されたものではありませんのでご留意ください。

はじめに(スケジュール)

○ 令和6年6月、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律が成立し、現在は施行に向けた段階。

○ こども家庭庁において、令和7年4月に、「こども性暴力防止法施行準備検討会」を設置し、施行事項に関する各論点について検討を深め、一定の施行事項の対応案の整理行っている。

○ こどもの意見聴取、関係団体からのヒアリング等を経て、制度の骨格を示すものとして、中間とりまとめ案が公表された。

○ 今後、施行に向けて内閣府令等の下位法令を定めるとともに、ガイドライン等を策定していくことを予定。

制度の概要

対象事業者が講ずべき措置等は、【安全確保措置】と【情報管理措置】の2つ。

(1)【安全確保措置】

① 事業所における児童対象性暴力等の未然防止・発生時対応等を適切に行うための、日頃からの早期把握、相談、研修等や、児童対象性暴力等が生じた場合の調査及び児童等の保護・支援の実施

② 業務に従事させようとする教員等又は教育保育等従事者が、特定性犯罪事実該当者であるか否かについての情報が記載された書面(「犯罪事実確認書」)による確認

③ ①の調査等や②の犯罪事実確認の結果等を踏まえた児童対象性暴力等の防止のための措置の実施

(2)【情報管理措置】

④ 犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録(「犯罪事実確認記録等」)を適正に管理するための措置等の実施

義務事業者(学校設置者等)

【教育関係】

〇 幼稚園、小中学校、高校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校

〇 専修学校(高等課程)

【認定こども園関係】

〇 幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型

【児童福祉関係】

〇 児童相談所

〇 児童福祉施設(保育所、児童館、指定障害児入所施設等、乳児院、母子生活支援施設、

児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)

〇 指定障害児通所支援事業

(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)

〇 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

〇 家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)〇 登録一時保護委託者

認定事業者(民間教育保育等事業者)

※学習塾などの民間教育保育等事業者は、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている場合に、事業者が申請して内閣総理大臣の認定等を受けることができる。

【民間教育事業者】

法律上明確な定義のない事業(学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等)についても、一定の要件を満たすものを民間教育事業として認定対象となる。

要件① 児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であること

要件② 当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が6月以上であること

要件③ 児童等に対して対面による指導を行うものであること

要件④ 当該事業を営む者が当該事業を行うために用意する場所(事業所等)において指導を行うものであること

要件⑤ 当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が、政令で定める人数以上(3人以上)であること

なお、民間教育事業者の要件①〜⑤の詳細、認可外保育事業(ベビーシッターマッチングサイト)、放課後児童健全育成事業等(放課後児童クラブ)、指定障害福祉サービス事業(障害児に対する居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援)などは、本検討会にて、義務事業者か認定事業者にあたるのかが検討される予定。政令・内閣府令やガイドラインにおいて、その定義が明確化される。

放課後等デイ施設・児童発達支援施設の対象者

業務を通して児童と接する機会が想定される者が性犯罪歴の確認対象となります。

①職種全体が対象になる

事業所の管理者、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員、看護職員

(保健師、助産師、看護師又は准看護師)、指導員、栄養士等

②職種の一部が対象になり得る(業務を通して児童と接する機会が想定される者)

嘱託医、送迎バス等の運転手

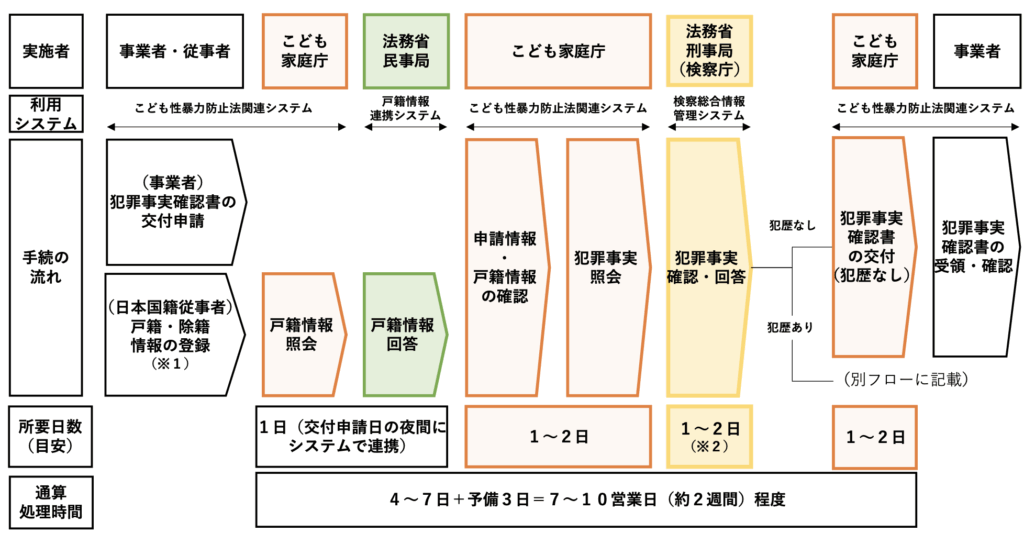

性犯罪歴の確認

(出所)こども家庭庁「中間取りまとめ素案」

【確認期限】

① 教員等(施行時現職者を除く。)としてその本来の業務に従事させようとする者については、当該業務を行わせるまで(法第4条第1項)

② 施行時現職者については、施行日から起算して3年以内で政令で定める期間を経過するまで(法第4条第3項)

③ 犯罪事実確認を行った者については、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで(法第4条第4項)→5年毎に再確認必要!

【いとま特例】

急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として内閣府令で定めるものにより、教員等又は教育保育等従事者について対象業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければその事業等の運営に著しい支障が生ずるときは、 当該教員等又は教育保育等従事者の犯罪事実確認を、当該業務に従事させた日から6月以内で政令で定める期間内に行うことができることとされている。

※新規採用・異動は3月以内、合併等は6月以内

ただし、学校設置者等又は認定事業者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならないこととされている。

(出所)こども家庭庁「中間取りまとめ素案」

対象となる犯罪

〇 刑法

・不同意わいせつ(176条)

・不同意性交等(177条)

・監護者わいせつ及び監護者性交等(179条)

・不同意わいせつ等致死傷(181条)

・16歳未満の者に対する面会要求等(182条)

・強盗・不同意性交等及び同致死(241条1項・3項)

〇 盗犯等の防止及処分に関する法律

・常習特殊強盗致傷(4条)

〇 児童福祉法

・淫行をさせる罪(60条1項)

〇 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

・児童買春(4条)

・児童買春周旋(5条)

・児童買春勧誘(6条)

・児童ポルノ所持、提供等(7条)

・児童買春等目的人身売買等(8条)

〇 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

・性的姿態等撮影(2条)

・性的影像記録提供等(3条)

・性的影像記録保管(4条)

・性的姿態等影像送信(5条)

・性的姿態等影像記録(6条)

〇 都道府県の条例で定める罪で、次に掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの

・みだりに人の身体の一部に接触する行為

・正当な理由がなく、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、写真機等を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為

・みだりに卑わいな言動をする行為

・児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

教育実習・保育実習生の取り扱い

※本検討会にて検討され、ガイドラインに具体例が記載される予定。

実習生については、支配性、継続性及び閉鎖性の観点から実習の実態に応じて、犯罪事実確認の必要性を判断する。

〇 大学等が作成する実習計画において、原則として児童等と一対一にさせないことが位置づけられ、事業者においてそのような対応が可能であり、指導教員等の監督の下で児童等と接することが担保されている場合には、犯罪事実確認を行うことは求められない。

〇 一方で、大学等が作成する実習計画において、児童等と一対一になることが実習上予定されている場合や、実習期間が相当長期にわたる場合など、支配性、継続性及び閉鎖性を満たす実習であると位置づけられている実習生については、犯罪事実確認の対象とすることとする。

〇 なお、教育実習生及び保育実習生については、実習期間が通常3週間程度であり、その間、基本的に指導教員等の監督の下で児童等と接することなどを踏まえ、大学等の実習計画において児童等と一対一にさせないことなどを適切に位置づけるよう周知を図り、実習先において必要な対応がとられるようにする。

【ご参考】対象者の範囲(教員等)

【教育関係】

① 学校

・ 校長、園長、副校長、副園長及び教頭

・ 主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、教授、准教授及び助教

・ 上記以外の教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの

② 専修学校(高等課程)

・ 校長、教員、教員の業務に類する業務を行う職員

【認定こども園関係】

① 幼保連携型認定こども園

・ 園長、副園長及び教頭

・ 主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、主幹栄養教諭、保育教諭、助保育教諭、講師、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭

・ 上記以外の教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの

② 幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園

・ 施設の長・従業者のうち子どもの教育又は保育に関する業務を行うもの

【児童福祉関係】

① 児童相談所

・ 所長・従業者のうち児童の指導又は一時保護に関する業務を行うもの

② 指定障害児入所施設等

・ 指定障害児入所施設等の長・従業者のうちのうち障害児に対する保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援又は治療に関する業務を行うもの

③ 乳児院

・ 乳児院の長・従業者のうち乳児の養育に関する業務を行うもの

④ 母子生活支援施設

・ 母子生活支援施設の長・従業者のうち児童の保護又は生活の支援に関する業務を行うもの

⑤ 保育所

・ 保育所の長・従業者のうち児童の保育に関する業務を行うもの

⑥ 児童館

・ 児童館の長・従業者のうち児童の遊びの指導に関する業務を行うもの

⑦ 児童養護施設

・ 児童養護施設の長・従業者のうち児童の養護に関する業務を行うもの

⑧ 障害児入所施設

・ 障害児入所施設の長・従業者のうち障害児に対する支援に関する業務を行うもの

⑨ 児童心理治療施設

・ 児童心理治療施設の長・従業者のうち児童の心理に関する治療又は生活指導に関する業務を行うもの

⑩ 児童自立支援施設

・ 児童自立支援施設の長・従業者のうち児童の指導又は自立の支援に関する業務を行うもの

⑪ 指定障害児通所支援事業を行う事業所の管理者・従事者であって

・ 児童発達支援に従事する者のうち障害児に対する便宜の供与・治療に関する業務を行う者

・ 放課後等デイサービスに従事する者のうち障害児に対する便宜の供与に関する業務を行う者

・ 居宅訪問型児童発達支援に従事する者のうち障害児に対する便宜の供与に関する業務を行う者

・ 保育所等訪問支援に従事する者のうち障害児に対する便宜の供与に関する業務を行う者

⑫ 乳児等通園支援事業

・ 乳児等通園支援事業を行う事業所の管理者・従事者のうち乳児又は幼児の遊び・生活の支援に関する業務を行うもの

⑬ 家庭的保育事業等

・ 家庭的保育事業等を行う事業所の管理者・従事者のうち児童の保育に関する業務を行うもの

⑭ 登録一時保護委託者

・ 登録一時保護委託施設の管理者及び一時保護の業務に従事する者

※本検討会にて、対象業務従事者について検討され、ガイドラインに具体例が記載される予定。

例)保育所

【対象者】 保育所の長・ 保育士

【上記以外の対象者】

・ 調理員、事務職員、用務員等であって、業務を通して児童と接する機会が想定される者

・ 送迎バス等の運転者、引率者等であって、保育所の指示の下で、児童の送迎を一対一で担当することが想定される者