令和6年度報酬改定により、放課後デイ事業者においては、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」 「人間関係・社会性」)の視点を全て網羅した総合的な支援の提供をする必要があり、個別支援計画等において5領域すべてとのつながりを明確化しなければなりません。

今般、こども家庭庁より、「個別支援計画作成にあたっての留意点及び記載例について」事務連絡(令和6年5/17付)が発出されましたので、以下に概要を記載しております。

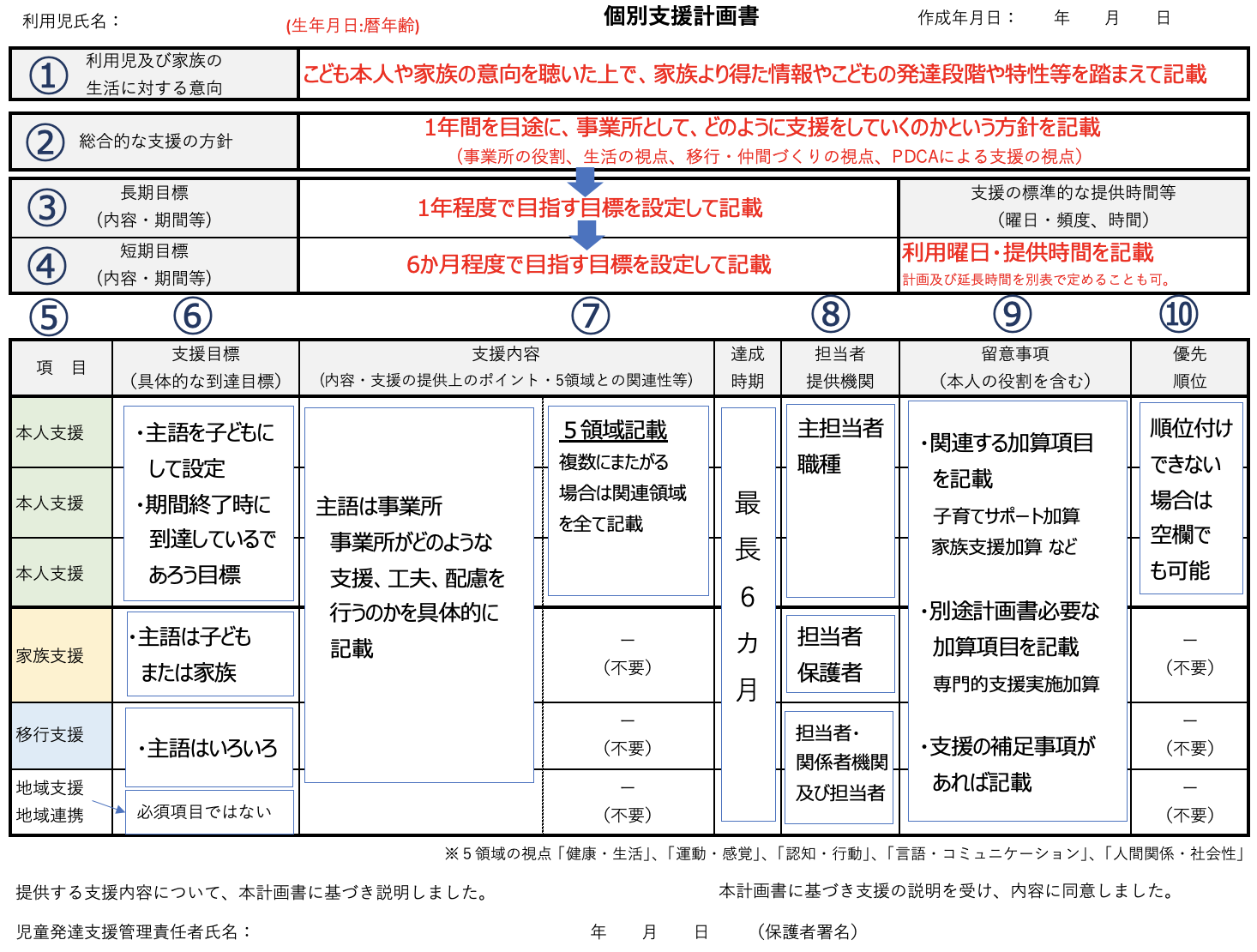

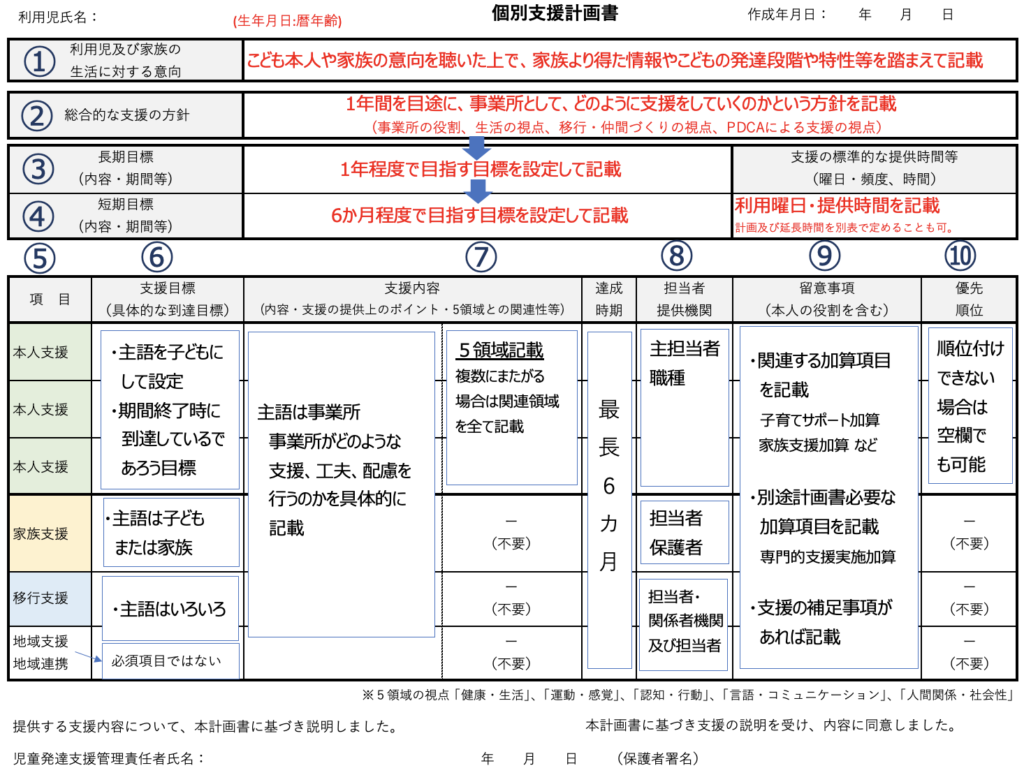

なお、下の個別支援計画書は、こども家庭庁の資料をもとに、当方にて更に簡潔にまとめたものです。

計画作成の際は、5領域の視点から、子どもと家族の状況等を多角的かつ総合的に分析して、そのニーズや課題を把握することが肝要であり、単に5領域に対応する課題や支援を当てはめるだけにならないようにしましょう。

記載内容の詳細

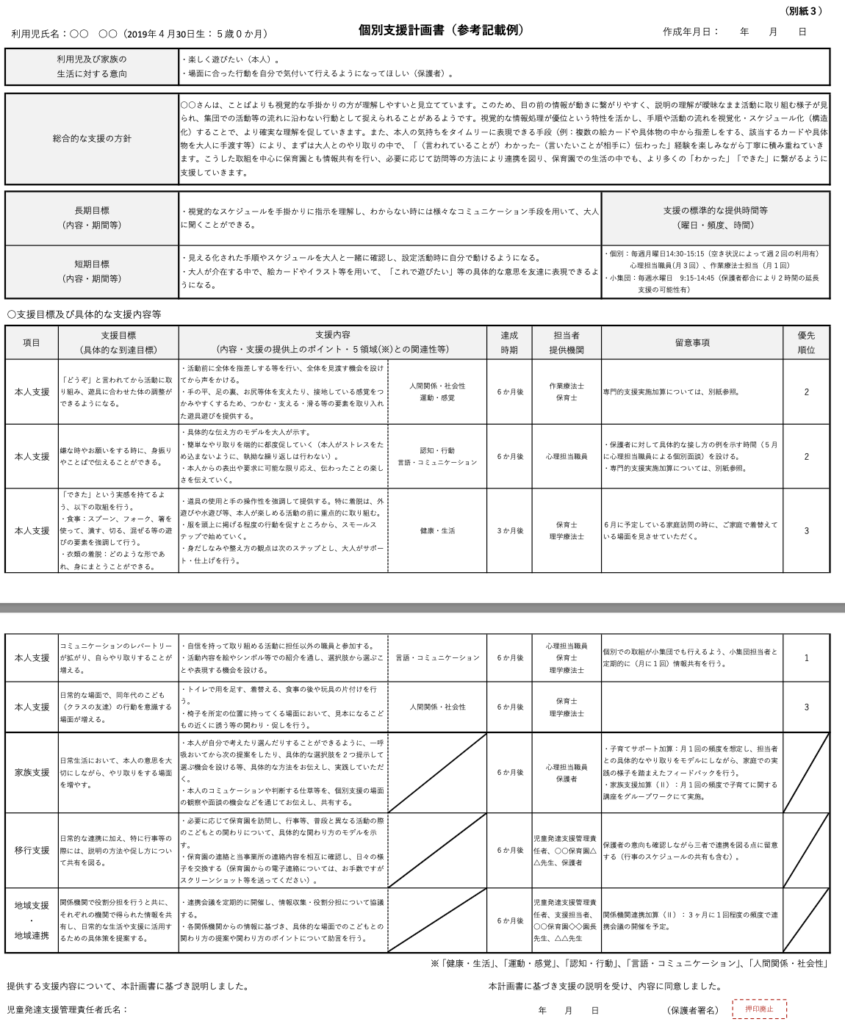

①利用児および家族の生活に対する意向

〇 子どもや家族の意向を聴き、家族から得た情報や子どもの発達段階や特性などを踏まえて記載。

②総合的な支援の方針

〇 1年を目途に、子ども・家族・関係者が共通の認識を持てるよう、事業所としての支援方針を記載。

・障害児支援利用計画、障害児支援担当者会議で求められる事業所の役割

・支援場面だけでなく、家庭や保育所、学校などでの生活の視点

・保育所などの併行利用や移行、同年代の子どもとの仲間づくりの視点

・個別支援計画のモニタリング結果を踏まえたPDCAサイクルによる支援の視点

③長期目標

〇 総合的な支援の方針を踏まえ、1年程度で目指す目標を設定。

④短期目標

〇 長期目標を踏まえ、6か月程度で目指す目標を設定。

⑤-1 本人支援

〇 子どもが将来、日常生活や社会生活を円滑に送れるようにするための発達支援について、5領域との関連性を含めて記載。

〇 5領域との関連性については、5領域全てが関連するように記載。相互に関連する部分があるので、5つの欄を設けて、個々に異なる目標を設定する必要はないが、各領域との関連性については必ず記載。

〇 保育所や他の事業所と併行利用している場合は、他の支援内容と役割分担を踏まえて記載。

⑤-2 家族支援

〇 子どもの成長・発達の基盤となる親子関係や家庭生活の安定・充実を目的として、家族支援について記載。

【家族支援の例】

・子どもの発達状況や特性の理解に向けた相談援助、講座やペアレントトレーニング

・子育てに関する困りごとへの相談援助

・レスパイトや就労等の預かりニーズへの対応

・保護者同士の交流機会の提供(ピアの取組)

・きょうだいへの相談援助

・子育てや障害に関する情報提供

⑤-3 移行支援

〇 インクルージョンを推進する観点から、保育所などの併行利用や移行に向けた支援、仲間づくりなどの「移行支援」について記載。

〇 移行支援は必ずしも保育所への移行だけではなく、入園・入学などライフステージの切り替えを見据えた準備や、保育所などの併行利用先や学校での生活の充実、他の子どもと繋がりながら日常生活を送れるようにすることなどが含まれる。

【移行支援の例】

・保育所への移行に向けた調整、支援内容の共有、受入体制づくりへの協力や相談援助

・将来的な移行を見据えた支援目標や内容の設定

・進路や移行先の選択についての相談援助や準備の支援

・併行利用先や学校との情報共有や支援内容の擦り合わせ

・地域の保育所や子育て支援サークル、地域住民との交流

(※)移行支援の視点を持った本人支援や家族支援を行う場合、項目欄を分けずに「本人支援」「家族支援」と「移行支援」の併記可能

⑤-4 地域支援・地域連携

〇 「地域支援・地域連携」は必要に応じて記載。子どもと家族を中心に包括的な支援を提供する観点から、生活や育ちの支援に関わる保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関や障害福祉サービス等事業所等と連携する取組について記載。計画の対象であるこども・家族への支援に係る個別の取組を記載。【地域支援・地域連携の例】

・保育所や学校との情報連携や調整、支援方法や環境調整の相談援助

(「移行支援」に記載している場合は再掲不要)

・保健師や医療機関との情報連携や調整

・発達障害者支援センターや医療的ケア児支援センターとの連携

・相談支援事業所や障害福祉サービス事業所との生活支援や発達支援の連携

⑥支援目標・支援内容

〇 支援期間終了時に到達できるであろう「子どもや家族の状況」を具体的な到達目標として記載。

〇 子どもや家族の意向だけでなく、アセスメントの結果も踏まえて、必要と考えられる支援ニーズを含めた目標設定。

〇 到達目標の主語は子どもや家族が基本。「移行支援」「地域支援・地域連携」の主語は柔軟に。

⑦支援内容

〇 支援目標に向けて、事業所がどのような支援、工夫、配慮を行うかを具体的に記載。

〇 支援内容の主語は事業所とし、到達目標に向けた取組を記載。

〇 「本人支援」は、支援内容と5領域との関連性を記載。5領域が複数にまたがる場合には全て記載。

〇 「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」は、具体的な働きかけや取組等を記載し、5領域との関連性の記載は不要。

【達成時期】

〇 支援目標を達成するために必要となる期間を設定。

〇 個別支援計画については、6 か月に1 回以上の見直しが求められているため、達成時期も最長6か月後まで。1~3か月で達成する目標も積極的に検討していくこと。

⑧担当者・提供機関

〇 主として支援を提供する担当者の氏名や職種等を記載。

〇 「移行支援」や「地域支援・地域連携」において、関係機関との連携を行うことを支援内容として設定している場合には、具体的な連携先である機関名等を記載する。

⑨留意事項欄

〇 支援内容に設定した取組が、加算対象である場合は、加算名や頻度等について記載

(例:子育てサポート加算、家族支援加算、関係機関連携加算 等)。

〇 個別支援計画とは別途計画を作成することが必要な加算も、個別支援計画との関連性を記載する

(例:専門的支援実施加算、自立サポート加算等)。

※専門的支援実施加算の個別支援計画書は→こちら

⑩優先順位

〇 「本人支援」の各支援内容に関して取組の優先順位を設定。

〇 優先度をつけられない場合は空欄や、同一順位番号も可。

〇 「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」は、優先順位の記載は不要

作成全般にかかる留意点

■子どもの意思尊重と最善の利益の優先

・子どもの年齢や発達段階に応じた意見、家族の希望などを十分に反映し、子どもの最善の利益を常に優先して計画を作成。

■アセスメントに基づいた支援

・5領域に基づいたアセスメントを行い、5領域を網羅した計画を作成した上で支援を行う。

・アセスメントや計画作成の際は、5領域の視点から、子どもと家族の状況を多角的かつ総合的に分析して、そのニーズや課題を把握することが肝要であり、単に5領域に対応する課題や支援を当てはめるだけのアセスメントや計画作成にならないようにする。

・本人支援は、オーダーメイドの支援であるので、支援目標や内容が施設内の他の子どもとすべて同一になることは想定されない。

■PDCAサイクルによる支援の評価・改善

・定期的に子どもの状態を把握し、支援計画に基づいた支援の実施状況を評価・分析する。評価結果に基づいて計画を見直し、必要な改善を行う。個別支援計画・目標も最長でも6カ月に1回見直し。

※本人支援の5領域の視点を網羅したアセスメントが行われないことや、5領域のうち特定の領域のみの支援を行うなど、本人支援の5領域の視点が網羅されていない状況で支援を提供することは、総合的な支援としては相応しいとは言えない。

(ご参考)こども家庭庁・参考記載例